[뉴스스페이스=최동현 기자] 100대 기업에 다니는 일반 직원이 임원 명함을 새길 확률은 1%에도 못 미치는 것으로 조사됐다.

일반 직원이 임원 반열에 오르려면 올해 기준 119대 1의 정도의 경쟁을 뚫어야 하는 것으로 파악됐다. 국내 기업 중 직원이 가장 많은 삼성전자도 110.3명 중 1명 정도만 임원 배지를 달고 있는 것으로 조사됐다.

또 유통업에 종사하는 직원은 임원에 오를 가능성이 고작 0.3%에 불과하지만, 증권업은 2.5%로 상대적으로 높은 편에 속했다. 단일 기업 중에서는 현대코퍼레이션이 직원 14.9명당 1명꼴로 임원이 될 가능성이 가장 높았고, 기업은행은 908명 중 1명 정도로 가장 낮았다.

기업분석전문 한국CXO연구소은 이 같은 내용을 골자로 한 ‘2024년 100대 기업 직원의 임원 승진 가능성 분석’ 결과를 7일 발표했다. 조사는 상장사 매출액 100대 기업을 대상으로 직원과 임원수를 비교 조사했다. 조사는 사내 및 사외이사 등기임원을 제외한 미등기임원(이하 임원)으로 한정해 이뤄졌다. 직원 수는 반기보고서에 명시된 인원을 기준으로 했다. 참고로 직원수에는 미등기임원도 포함됐다.

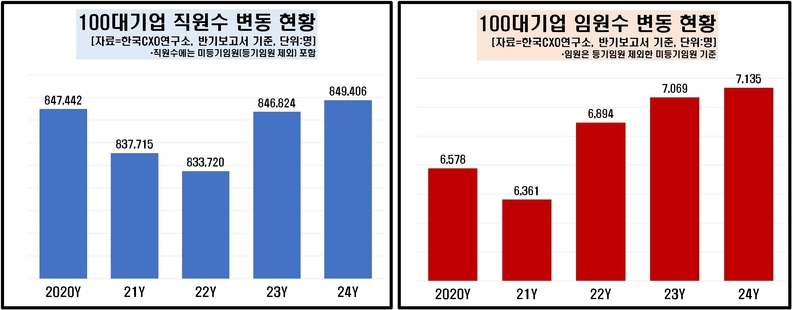

조사 결과에 따르면 올해 반기보고서 기준 100대 기업 전체 직원 수는 84만9406명으로 집계됐다. 이는 작년 동기간 파악된 84만6824명보다 2582명(0.3%↑) 늘어난 숫자다. 미등기임원 역시 작년 7069명에서 올해 7135명으로 증가했다. 1년 새 임원 자리는 66곳(0.9%↑) 늘었다. 직원 보다 임원 증가 속도가 더 빨랐다. 올해 100대 기업만 놓고 보면 산술적으로 전체 직원 중 임원 비중은 올해 119대 1 수준인 것으로 조사됐다.

연도별 100대 기업 임원 1명 당 직원 수는 2011년 105.2명→2015년 106.8명→2018년 124.5명→2019년 128.3명→2020년 128.8명→2021년 131.7명→2022년 120.9명→2023년 119.8명→2024년 119명으로 변동됐다. 올해는 지난해보다 미세하게 낮아졌으나, 작년과 비슷한 수준을 유지했다.

올해 100대 기업 직원이 임원으로 승진할 수 있는 산술적인 확률은 0.84% 수준인 것으로 나타났다. 2011년 당시 100대 기업에서 일반 직원이 임원으로 진입할 수 있는 가능성은 0.95% 수준이었다. 이후 2015년(0.94%)→2018년(0.8%)→2019년(0.78%)→2020년(0.78%)→2021년(0.76%)까지 내려갔다. 임원 승진이 점점 어려워지고 있었던 상황이 이어졌다. 그러다 2022년(0.82%)에 다시 0.8%대 수준을 보였고, 작년에는 0.83% 수준으로 나타났다. 올해도 작년과 비슷한 수준으로 나타났다. 대기업에서 임원 타이틀을 달 수 있는 기회는 여전히 쉽지 않다는 것을 보여주는 방증이다.

100대 기업 중에서도 회사별로 임원 승진 가능성은 천차만별이었다. 특히 ‘현대코퍼레이션’은 임원 1명당 직원 수가 14.9명으로 다른 기업들에 비해 임원 자리에 오를 기회가 상대적으로 높았다. 앞서 회사의 경우 올해 반기보고서에 따르면 전체 직원 수는 239명인데 미등기임원은 16명인 것으로 조사됐다. 직원이 임원으로 진출할 수 있는 산술적 확률도 6.7% 정도로 100대 기업 중 가장 높았다. 다만, 작년 조사된 7.5%(13.4명)보다는 다소 낮아진 수치다. 이외 포스코홀딩스도 직원 15.8명 당 임원 1명 꼴로, 6.3% 수준의 확률로 임원 자리에 오르는 것은 다른 기업에 비해서 상대적으로 높은 편에 속했다.

이와 달리 미등기임원 숫자가 10명 이상 되는 기업 중에서는 ‘기업은행’이 임원 될 가능성이 가장 낮은 것으로 조사됐다. 기업은행의 올 상반기 전체 직원 수는 1만 3630명인데 미등기임원은 15명으로 직원 908.7명당 임원 1명꼴로 나타났다. 일반 행원으로 입사해 임원까지 오를 수 있는 산술적 가능성은 0.1% 수준으로 확 떨어졌다.

기업은행만 임원 되는 것이 어려운 것은 아니었다. 비상장사여서 이번 조사 대상인 100대 상장사에서 빠지긴 했지만, ▲국민은행(415.1명) ▲하나은행(444.6명) ▲신한은행(688명) ▲우리은행(592.4명) 등 대형 은행들도 임원 반열에 오르는 것은 고작 0.1~0.2%대 수준에 그쳤다. 기업은행을 포함해 주요 5개 대형 은행에 입사해 미등기임원이라는 반열까지 오르려면 558.5대 1 이상의 경쟁을 뚫어야 할 정도 험난했다.

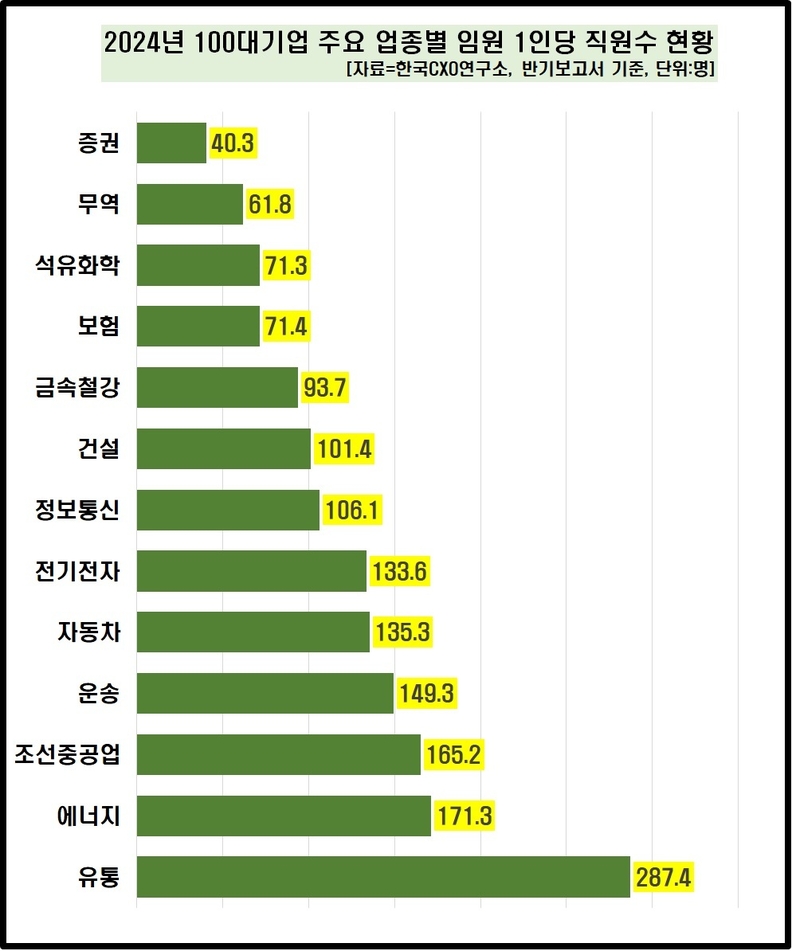

업종별로도 임원 한 명당 관리하는 직원 수도 큰 편차를 보였다. 증권업에 포함된 회사들은 올해 직원 40.3명당 1명꼴로 임원 자리에 비교적 많이 올라서는 것으로 파악됐다. 이외 ▲무역(61.8명) ▲석유화학(71.3명) ▲보험(71.4명) ▲금속철강(93.7명) 업종 등도 직원 100명 미만 중에서 임원으로 승진하는 것으로 나타났다.

이와 달리 유통 분야는 직원 287.4명당 한 명 정도만 임원 명패를 다는 것으로 조사됐다. 유통업의 특성상 매장 직원이 상대적으로 많다 보니 일반 직원으로 입사해 임원까지 오를 수 있는 가능성 역시 상대적으로 다소 낮았다. 이외 ▲에너지(171.3명) ▲조선중공업(165.2명) ▲운송(149.3명) ▲자동차(135.3명) ▲전기전자(133.6명) ▲정보통신(106.1명) ▲건설(101.4명) 업종도 임원 승진 경쟁률은 100대 1 수준을 넘어선 것으로 파악됐다.

재계를 대표하는 주요 4大 기업의 임원 1명당 직원 수도 달랐다. ▲삼성전자(작년 107.7명→올해 110.3명) ▲LG전자(117.5명→116.1명) ▲현대자동차(151.8명→143명) ▲SK하이닉스(164.4명→163.9명) 순으로 나타났다. 주요 4대 기업 중에서는 삼성전자만 올해 임원으로 진입하는 문이 더 좁아진 셈이다.

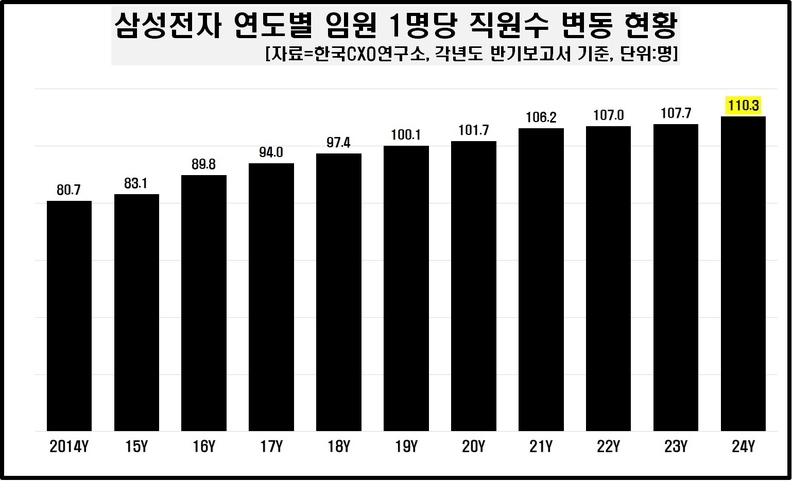

올해 100대 기업 중에서는 삼성전자의 미등기임원 숫자가 가장 많았다. 반기보고서 기준으로 올해 파악된 미등기임원은 1162명. 여기에 사내이사 4명까지 합치면 전체 임원(사외이사 제외)은 1166명으로 집계됐다. 삼성전자의 경우 미등기임원 1명 당 직원 숫자는 2014년(80.7명)→2015년(83.3명)→2016년(89.8명)→2017년(94명)→2018년(97.4명)까지는 직원 100명 미만이었다.

그러다 2019년 100.1명을 시작으로 2020년(101.7명)→2021년(106.2명)→2022년(107명)→2023년(107.7명)에는 100명을 상회했다. 올해는 110명대로 더 높아졌다. 삼성전자의 임원 승진 확률도 2014년 1.24%에서 올해는 0.91%로 떨어졌다. 그나마 올해 100대 기업 전체 임원 승진 확률 0.84%보다는 높은 편에 속했다.

한국CXO연구소 오일선 소장은 “이번 대기업 인사에서는 임원 자리 감축과 승진자 폭 역시 줄어들 가능성이 높아 2025년 인사에서 신규임원 자리를 놓고 치열한 경쟁이 예상된다”면서 “과거에는 임원을 달면 가문의 영광이라며 축하해 줬다면, 최근에는 임원 승진 2~3년 후 물러나는 경우가 많아 이왕이면 일반 직원으로 가늘고 길게 가려는 승진기피 분위기도 팽배해졌다”고 말했다.