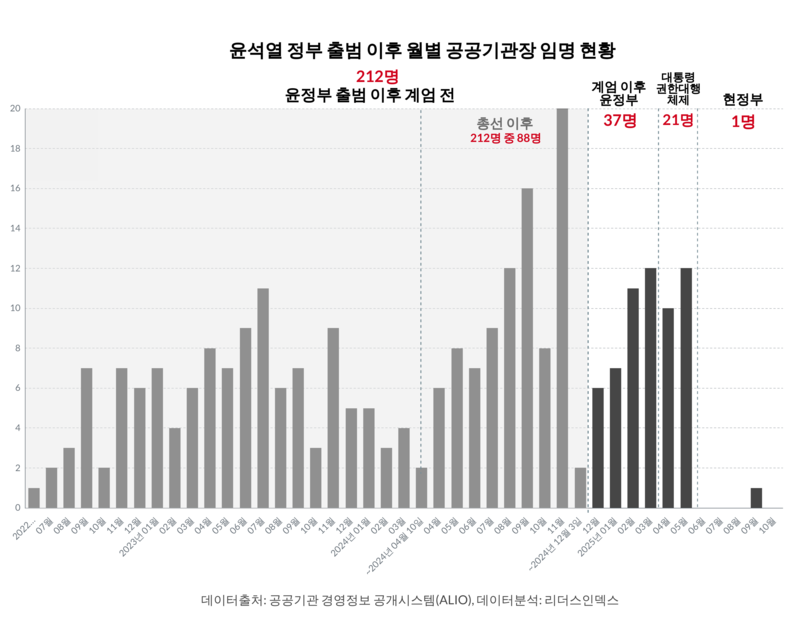

[뉴스스페이스=최동현 기자] 이재명 정부 출범 4개월이 지났지만 공공기관장의 절반 이상은 여전히 임기가 1년 이상 남아 있고 이 가운데 절반가량은 잔여임기가 2년 이상인 것으로 나타났다. 지난해 12·3 계엄 이후부터 새 정부 직전까지 임명된 기관장은 37명으로, 윤석열 대통령 파면 이후 선임된 인사만 21명에 달했다.

반면 이재명 정부 출범 이후 4개월간 신규 임명된 기관장은 1명에 불과해 공공기관장 인사 교체는 지지부진한 상태다.

10월 28일 리더스인덱스(대표 박주근)가 2025년 10월 말 기준으로 공공기관 331곳의 기관장 295명과 상임감사 91명 등 총 386명의 임원 임기 현황을 분석한 결과, 공석을 제외하면 53.4%인 206명이 1년 이상 임기가 남아 있는 것으로 나타났다.

기관 유형별로 보면 위탁집행형 공공기관이 45곳 중 28곳(62.2%)으로 가장 많았고, 기타공공기관은 243곳 중 134곳(55.1%), 공기업은 31곳 중 12곳(38.7%), 기금관리형 기관은 12곳 중 4곳(33.3%) 순이었다.

이들 178곳 중 85곳의 공공기관장이 2년 이상 임기가 남아 있으며, 이 가운데 약 70%는 지난해 12·3 계엄 이후 부임한 것으로 확인됐다.

최근 3년간 공공기관장과 상임감사의 임명 및 재임 추이를 ▲윤석열 정부 출범 전(2022년 5월 10일 이전) ▲출범 이후 계엄 전(2022년 5월~2024년 12월 2일) ▲계엄 이후(2024년 12월 3일~ 현재)로 구분해 보면, 공공기관 인사에서 ‘알박기’와 ‘보은성’ 인사 관행이 여전히 반복되고 있음을 알 수 있다.

문재인 정부에서 임명돼 윤석열 정부 시절에도 직을 유지하며 현재까지 공공기관장을 맡고 있는 인사는 23명으로, 모두 임기가 종료된 상태다.

윤석열 정부 출범 이후 새롭게 임명된 공공기관 임원은 총 329명(기관장 249, 상임감사 80)으로, 이 중 48명(14.6%)이 12·3 계엄 이후 부임한 것으로 파악됐다. 기관장이 36명으로 대다수를 차지했고 상임감사는 11명이었다.

12·3 계엄 전후 인사 시기를 월별로 보면, 기관장의 경우 계엄 선포 직전 달인 지난해 11월 가장 많은 20명이 집중 임명됐다. 계엄 사태 이후 사회 혼란이 컸던 지난해 12월엔 6명, 올해 1월 7명, 2월과 3월 각각 11명, 12명이 새로 임명됐다. 상임감사 역시 지난해 11월에 7명으로 가장 많았고, 11월 7명, 12월 2명, 이어 올해 1월 5명, 2월 1명, 3월 3명이 선임됐다.

4월 윤석열 전 대통령의 파면 이후부터 6월 3일 대선 전까지의 기간에도 인사는 이어졌다. 올 4월 9명, 5월에는 12명의 기관장이 새로 임명됐으며, 이들 임기는 2028년 이후까지 보장돼 있다.

특히 계엄 직전·후로 임명된 인사 중에는 윤석열 정부 핵심 인사 및 대통령실 출신이 여럿 포함됐다.

일례로 그랜드코리아레저 윤두현 사장은 대통령비서실 홍보수석비서관을 역임한 인물로, 계엄 하루 전인 지난해 12월 2일 부임했다. 한국고용정보원의 이창수 원장은 대통령소속 지방자치발전위원회 실무위원을 지냈으며, 지난해 12월 11일 공석 상태인 곳에 들어갔다.

한국환경공단 임상준 이사장은 대통령실 국정과제비서관과 국무조정실 기획총괄정책관을 역임했으며, 전임자 임기 종료 직후인 올해 1월 말 임명됐다. 문화체육관광부 산하 한국예술인복지재단에 올해 4월 28일 취임한 정용욱 대표는 대통령실 시민사회수석비서관실 국민제안비서관과 문체부 종무실장을 지냈다.

같은 기간 상임감사는 4월 2명, 5월 1명이 신규 선임됐다.

반면 이재명 정부 출범 이후 신규 부임한 기관장은 지난 9월 임명된 박상진 산업은행장 1명에 그쳤다. 현재 이재명 정부에서 즉시 임명할 수 있는 공공기관 자리는 71곳으로, 기타공공기관이 45곳으로 가장 많고, 공기업이 12곳, 위탁집행형 공공기관이 10곳이다. 기관장 공석이 36곳이며, 임기가 이미 만료된 직이 35곳으로 파악된다.

임기가 1년 이상 남은 기관장은 178명으로, 공석을 제외하면 전체의 60.3%다. 주무부처별로는 산업통상자원부와 문화체육관광부가 18곳씩, 국토교통부 16곳, 국무조정실 15곳, 과학기술정보통신부 14곳, 해양수산부 12곳, 교육부와 복지부가 각각 11곳으로 집계됐다.

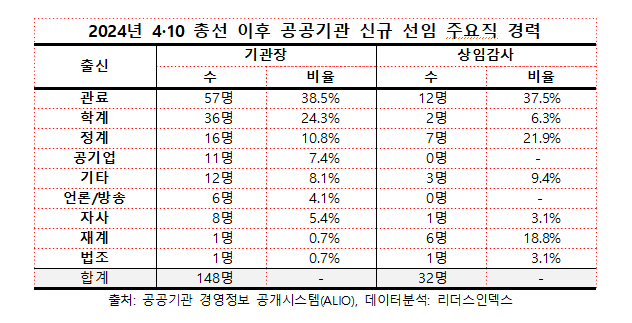

기관장 295명의 출신 배경을 살펴보면 관료가 100명(33.9%)으로 3분의 1 이상을 차지했고, 이어 학계 71명(24.1%), 정계 35명(11.9%) 순이었다. 이에 비해 자사 출신은 31명(10.5%), 공기업 출신은 14명(4.7%)에 불과했다. 내부 승진보다 외부 낙하산 인사가 압도적으로 많았다는 사실을 방증한다. 상임감사 인사에서도 특정 분야 편중 현상이 짙었다. 91명 중 관료 40명(44.0%), 정계 13명(14.3%)로 절반 이상을 차지했다.

한편, 현직 기관장 중 여성은 공석을 제외하면 295명 중 24명으로, 전체의 8.1%에 불과했다. 이는 해 30대 그룹 여성임원 비율(8.3%)보다 낮은 수준으로, 공공 부문의 다양성 정책과 여성 리더십 제고가 여전히 미흡한 실정이다.