[뉴스스페이스=이종화 기자] 기러기는 철새 이상의 상징성과 자연적 통찰을 담고 있는 동물이다. 기러기의 비행기술과 사회적 담론, 그리고 철학적·생태적 가치까지 알아보자. 기러기는 동물이지만 자연속에게 우리 인간에게 전하는 생존의 지혜와 사회적 교훈도 많다.

기러기는 단순한 새 이상의 상징적 존재로, 인간들의 이기주의, 개인주의와 치열한 경쟁의 현대사회에서 협력과 신뢰, 지속가능한 사회적 의사소통을 통해 더 나은 공동체로 갈 수 있는 방향과 가치를 알려준다.

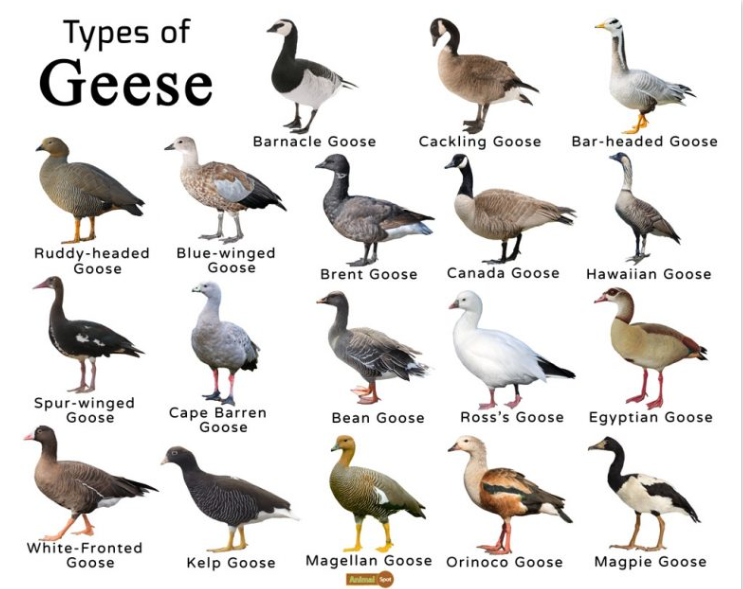

기러기(Geese)는 오리과(Anatidae)에 속하며 전 세계적으로 분포하고 있는 철새다. 대표적인 종으로는 캐나다기러기, 회색기러기, 뿔기러기 등이 있다. 기러기는 대형 조류로서 목이 길고, 부리가 평평하며 발에는 물갈퀴가 있어 물가에서 쉽게 이동할 수 있다. 그들의 날개는 강력한 비행 근육과 큰 날개를 통해 장거리 비행이 가능하도록 발달되어 있다.

1. 리더십의 지속가능성과 무리를 우선시하는 사회적 감각

거리기는 철새다. 먹이와 따뜻한 곳을 찾아 4만km를 날아간다. 기러기는 리더를 중심으로 V자 대형을 그리며 머나먼 여행을 함께한다. 그 이유는 함께 가면 덜 힘들기 때문이다. 빨리 가기보다 함께 가야 멀리 갈 수 있다는 교훈을 가르쳐 준다.

내셔날 지오그래픽(National Geographic, "The Secret to Geese's Teamwork")에도 기러기의 비행 행태는 협력과 팀워크의 중요성을 시사한다고 전한다. 특히 V자 형태 비행은 사회적 응집력을 강화하며 구성원 간의 신뢰를 기초로 한다.

선두 기러기는 일정한 시간이 지나면 뒤쪽으로 교대하여 에너지 소비를 줄이고, 전체 무리가 더 효율적으로 장거리 비행을 수행하도록 돕는다. 이는 리더의 지속 가능성을 높이고, 특정 개인에게 과도한 부담이 가해지지 않도록 한다. 인간 사회에서도 리더십이 순환적으로 이뤄지면 개인의 피로를 줄이고 전체의 효율성을 높일 수 있다.

이는 조직 내에서의 역할 교대와 팀워크를 통한 '리더십의 지속 가능성'을 일깨워주는 사례로 평가받는다. 즉 기러기들이 개별적 자아보다 무리 전체의 생존을 우선시하는 높은 사회적 감각을 가졌음을 보여준다.(Harvard Business Review, "Leadership Lessons from Migrating Geese," 2019)

또 뒤에 따라오는 기러기 무리들은 먼길을 날아가는 동안 끊임없이 '헝헝헝' 울음소리를 낸다. 그 울음소리는 앞에서 거센 바람을 가르며 힘들게 날아가는 리더에게 보내는 응원의 소리다. 이를 통해 동료 의식을 강화한다.

특히 이런 소리들은 사회적 유대감을 위한 ‘긍정적 피드백’의 역할을 하며, 이를 통해 전체 무리가 통일된 방향으로 나아가는 데 중요한 동력으로 작용한다. 동료에게 긍정적이고 일관된 신호를 보내는 시스템은 위기 상황에서도 안정적으로 조직을 유지하게 해준다.(Behavioral Ecology and Sociobiology, "The vocal communication of migrating geese")

톰 워삼(Tom worsham)의 '기러기 이야기'에 따르면 "만약 어느 기러기가 총에 맞았거나 아프거나 지쳐서 대열에서 이탈하게 되면, 다른 동료기러기 두마리도 함께 대열에서 이탈해 지친 동료가 원기를 회복해 다시 날 수 있을 때까지 옆에서 기다려준다"면서 "혹여 죽음으로 생을 마감하더라도 동료의 마지막까지 함께 옆을 지키다 무리로 다시 돌아오는 의리있는 동료애가 강한 동물"이라고 설명했다.

기러기는 감정적으로 매우 예민하며, 무리에서 배제되거나 위협을 받으면 이를 감지하고 회피하는 능력을 지닌다. 이들은 무리를 이루어 방어 태세를 갖추기도 하며, 위험을 탐지하는 능력이 매우 뛰어나다.

2. 기러기의 V자 유체역학적 비행과 에너지 절약 매커니즘

기러기의 V자 비행은 단순히 날개의 배열이 아니라, 과학적으로 정밀한 유체역학적 이해와 맞물려 있다. 무리를 이루어 날아가는 동안 선두 기러기는 바람 저항을 감수하며 후방 기러기들에게 선두의 날개 끝에서 생겨나는 상승 기류(업스트림)를 통해 비행에 유리한 공기 흐름을 제공한다. 이 패턴은 V자형으로 나타나며, 이 비행 방식 덕분에 에너지 효율을 극대화할 수 있다.(Biology Letters, "Energy conservation by V formation flying in migrating geese")

즉 가장 앞에 날아가는 리더의 날갯짓은 기류에 양력을 만들어, 뒤에 따라오는 동료 기러기가 혼자 날때 보다 71%정도 쉽게 날 수 있도록 도와준다. 실제 함께 떼를 지어 날면 평균 7km이상 빠른 속도로 이동가능하다는 연구결과도 있다.

또한, 각 기러기의 위치와 비행 속도는 실시간으로 조정되며, 이것은 단순히 본능적인 반응이 아닌 고도로 발달된 감각 체계와 협력적 의사소통 덕분이다. 기러기들은 서로의 날갯짓과 방향을 통해 상호 신호를 주고받고 있으며, 이러한 상호 조정은 사회적 유대감을 강화하는 중요한 메커니즘으로 작용한다.

이는 군집 행동을 통한 에너지 절약과 생존율 상승의 일환이며, 인간 사회의 팀워크 모델로도 비유될 수 있다. (Journal of Experimental Biology, "Aerodynamic interactions in flying geese: conservation of energy through formation flight,")

3. 기러기의 일부일처제와 전안례(奠雁禮)

기러기는 보통 일생 동안 짝을 이루는 일부일처제의 대표적 동물이다. 한번 짝을 이루면 평생 동안 서로를 돌보며, 짝이 사망하면 그 상실감을 느끼고 한동안 슬퍼하는 모습을 보이는 등 감정적인 면에서도 독특한 특징을 지닌다. 이들의 충성심과 헌신적인 관계는 인간에게도 중요한 메시지를 전달한다.

조상들도 기러기는 충성, 가족애, 소식을 전하는 상징으로 여겨졌다. 기러기는 평생 한 짝과 함께 생활하는 조류라는 점때문에 부부의 사랑과 헌신을 상징하는 동물로 인식됐다.

기러기는 짝이 죽으면 홀로 여생을 마치고 산에 불이나면 품은 새끼와 함께 타죽을 정도로 유별난 부부 금실과 자식 사랑으로 유명하다. 특히 암수의 신의가 깊다고 해서 '신조(信鳥)'라고 불리우며, 전통혼례 전안례(奠雁禮, 기러기를 모형으로 만들어 결혼식에 사용)에는 기러기처럼 부부가 평생 의지하고 헌신하며, 아들딸을 많이 낳아 백년해로하게 해달라는 기원이 담겨있다.

4. 기러기의 기억력과 내비게이션

기러기는 뛰어난 기억력과 내비게이션 능력을 가지고 있어 매년 수천 킬로미터에 달하는 철새 이동 경로를 기억하고 따를 수 있다. 특히 어린 기러기들은 부모의 이동 경로를 배우며 이를 평생 동안 따르게 되는데, 이는 자연 속에서 발견되는 효과적인 교육의 예시로 평가된다. (Animal Behavior, "Long-term pair bonding in geese: implications for conservation")

특히 캐나다 기러기(Canada Goose)는 매년 남북으로 3000~5000km에 달하는 거리를 이동한다. 이 비행 중에는 무리 내의 사회적 구조와 역할 분담을 통해 효율적으로 에너지를 절약한다.(U.S. Fish & Wildlife Service, "Migratory Bird Program")

5. 기러기의 유래와 의미…기러기아빠 계급

기러기는 오랜 세월 동안 인간의 삶과 문화에 깊이 녹아들어 있는 조류로, 다양한 문헌과 문학 작품에서 상징적인 존재로 등장한다. ‘기러기’라는 단어는 한자어로 ‘안(雁)’이라 표기되며, 예로부터 철마다 이동하는 철새로 인식되어 계절의 변화를 상징하며, 특히 가을과 밀접한 연관성을 가졌다. 한자에서 기러기의 이름인 ‘雁’(안)은 날개를 펼치고 하늘을 나는 모습을 형상화한 상형문자다.

또한, 기러기는 철새로서 계절에 따라 남북을 오가며 이동하는 새로, 조상들은 이를 통해 고향을 떠나 타지에서 지내는 이의 그리움을 표현했다. 이러한 상징성 때문에 기러기는 때때로 외지에 있는 사람에게 소식을 전하는 전령으로 여겨졌고, 가족 간의 그리움을 상징하는 동물로 인식됐다.

요즘엔 자녀와 아내를 외국으로 보내고 혼자 살아가는 가장을 '기러기아빠'라 부른다. 아이들과 아내를 이역만리 땅으로 유학보내고 혼자 남아서 제대로 먹지도 입지도 못하고 학비 보내느라 등골이 휘도록 일하는 중년의 가장을 일컫는다.

기러기아빠에도 계급이 생겼다. 방학(휴가)때라도 가족들 보러 비행기에 오를 수 있는 정도의 경제적 여유를 가진 중간계급의 기러기아빠, 아무때나 보고싶을때 날아갈 수 있는 경제력이 아주 좋은 '독수리아빠', 비행기 탈 돈이 없어서 한국에서 발만 동동구르며 외로움을 혼자 삭일 수밖에 없는 '펭귄아빠'로 분류된다.

6. 기러기의 imprinting, citical period 그리고 이소성(離巢性)

하등 동물의 경우, 생존에 필요한 정보들은 거의 대부분 유전자를 통해 후손에 전달된다. 예를 들어, 오리나 기러기의 유전자 속에는 ‘알에서 깨어나 가장 먼저 눈에 띤 움직이는 것을 따라 다녀라’는 명령이 각인되어 있다.

사람을 처음으로 보면 사람을 어미로 여기고, 움직이는 인형을 보면 인형을 제 어미로 착각한다. 이러한 현상을 각인(imprinting)되었다고 하며, 이 시기를 결정적 시기(critical period)라고 한다. 그래서 오리가 부화할 때 처음으로 풍선을 보여주게 되면 그 오리 새끼는 언제까지고 풍선만을 따라 다닌다. 여기에는 학습이 끼어들 틈이 없다.

어린 기러기들은 부모 기러기를 통해 비행 경로와 서식지를 학습하며, 이 지식은 대를 이어 계승된다. 이는 기러기들 사이의 일종의 '지식 전수'로 평가되며, 동물계에서 세대 간 전통을 유지하는 중요한 사례로 꼽힌다.

지구상의 동물은 크게 두 부류로 분류된다. 하나는 닭, 오리, 기린, 소, 코끼리 등과 같이 어미뱃속이나 알에서 태어나자마자 양수가 채 마르기도 전에 뒤뚱뒤뚱 걸을수 있는 이소성(離巢性)동물이다. 다른 하나는 어미뱃속이나 알에서 태어난 후 얼마동안은 제 어미가 돌봐줘야만 움직일 수 있는 토끼, 쥐, 담비, 족제비 등과 같은 취소성(就巢性)동물이다. 쉽게 말해 이소성과 취소성의 차이는 태어나자마자 보금자리를 떠날 수 있느냐 없느냐의 차이다.

학자들에 의하면 일반적으로 고등동물일수록 이소성이 많다. 그렇다면 인간은 이소성이어야 할텐데, 인간은 태어나자마자 걷지도 못한다. 그 이유는 인간이 모두 조산아이기 때문이다. 진화론적으로 엄마가 아이를 뱃속에 오랫동안 보유할수 없는 한계때문에 1년 먼저 태어나, 혼자걸을 수 있을 때까지 엄마의 보살핌을 받아야 한다. 결국 인간은 이소성이지만 이차적으로는 취소성의 특징을 갖는 복잡한 생물이다.

7. 기러기 고사성어…안거위혼, 안부상련, 안부절음, 안서북향, 평사낙안

‘기러기 행렬(雁行)’ = 기러기 행렬은 기러기가 V자 형태로 나는 모습에서 유래한 표현으로, 주로 서로가 서로를 도우며 나아가는 협력적 구조를 비유할 때 사용된다. 또한 형제 간의 우애를 상징하는 의미로도 쓰이며, 기러기 행렬처럼 형제가 서로 도우며 협력하는 관계를 표현할 때 사용된다.

‘안거위혼(雁去爲魂)’ = 기러기가 떠난 자리가 마치 혼이 사라진 것처럼 느껴진다는 의미로, 사람 간의 이별이나 공허한 상황을 상징하는 고사성어다. 기러기가 이동하고 난 후의 허전함을 묘사하며, 무언가 소중한 것을 잃었을 때의 아쉬움을 비유한다.

‘안부상련(雁不相連)’ = 기러기가 서로 연결되지 않는다는 뜻으로, 본래는 흩어져 있는 기러기들이 다시 만나지 못하는 모습을 상징한다. 이는 인연이 흩어져 다시 만나기 어려운 상황을 비유하는데 쓰이며, 헤어진 인연이 다시 이어지기 힘들 때나 떠나간 사람이 돌아오지 않음을 상징적으로 나타낸다.

‘안부절음(雁不絶音)’ = 기러기가 울음을 멈추지 않는다는 의미로, 떠나간 기러기들이 계속해서 울음을 통해 소통하는 모습을 비유한다. 이는 멀리 떨어져 있더라도 소통의 끈을 놓지 않는 것을 상징하며, 서로에게 지속적으로 관심을 가지며 교류하는 관계를 나타낸다.

‘안서북향(雁書北向)’ = 기러기가 북쪽을 향해 편지를 띄운다는 뜻으로, 기러기가 철을 따라 남북을 오가는 특성을 빗대어 쓰이는 표현이다. 이는 먼 곳에 있는 사람에게 소식을 전하거나 소중한 사람에게 안부를 묻는 행위를 의미한다.

'평사낙안(平沙落雁)' = 기러기가 편평한 모래밭에 내려앉는 모습이란 뜻이다. 즉 글이나 문장이 매끄럽게 잘 마무리 됐음을 의미한다. 본래는 중국의 소상팔경(瀟湘八景) 가운데 하나였다. 소상은 중국 호남성에 있는 아름다운 강으로 그곳의 아름다운 풍경 여덟 가지를 가리켜 소상팔경이라고 부른다. 평사낙안(平沙落雁), 원포귀범(遠浦歸帆), 산시청람(山市晴嵐), 강천모설(江天暮雪), 동정추월(洞庭秋月), 소상야우(瀟湘夜雨), 연사만종(煙寺晩鐘), 어촌석조(漁村夕照)를 말한다.

8. 소설속의 기러기…수호지, 우리들의 일그러진 영웅, 오빠가 돌아왔다, 안녕 기러기

수호지에는 기러기가 다섯가지 덕을 모두 갖춘 영물이라는 내용이 나온다.

인= 공중을 날아가다 죽은 것이 있으면 남은 뭇기러기들가 슬피울고 짝을 잃은 기러기가 있더라도 절대 침범하지 않는다.

의=암컷이나 수컷이나 짝을 잃고는 다시 짝을 정하는 법이 없으니 이것이 의리다.

예=나는 차례가 어김이 없다. 귀한 놈이 앞서고 천한 놈이 뒤따라 차례로 날아간다. 어떤 일이 있어도 무리를 떠나는 법이 없고, 밤에 쉴때도 꼭 잠자지 않고 지키는 망보기가 있다.

지=독수리를 막으려고 갈대를 물고 나는 것처럼 지략을 상징한다.

신=가을에 남쪽으로 갔다가 봄이 되면 어김없이 북쪽으로 돌아오는 신의를 가진 동물이다.

당나라 시인 두보(杜甫)는 여러 시에서 기러기를 통해 유배와 외로움, 그리고 이별의 슬픔을 표현했다. 기러기가 하늘 높이 날아가는 모습은 작가의 소망과 이상을 상징하기도 했으며, 자주 여행 중인 시인들이 자신의 외로움을 기러기에 비유했다. "기러기가 날아가는 것을 보면 고향을 떠올리고, 기러기의 울음소리는 그리운 사람의 소식을 전하는 듯하다"라는 표현이 등장한다.

이문열의 ‘우리들의 일그러진 영웅’ 소설에서 기러기는 주인공의 외로움과 소외감을 상징하는 중요한 요소로 등장한다. 주인공이 외로운 상황 속에서 하늘을 나는 기러기 떼를 바라보며 고향과 가족을 떠올리는 장면이 있으며, 이는 인간관계에서 느끼는 소외감과 갈등을 기러기의 이미지로 은유한 것이다.

김영하의 ‘오빠가 돌아왔다’에서 기러기는 주인공과 멀리 떨어져 있는 가족에 대한 그리움을 상징한다. 주인공이 하늘을 나는 기러기를 보며 가족의 존재를 다시금 생각하게 되는 장면이 묘사된다. 이는 기러기가 헤어진 가족에 대한 그리움과 외로움을 상징적으로 표현하는 장치로 사용됐다.

미국 ‘안녕, 기러기’(Goodbye, Geese)라는 소설작품에서 기러기는 떠나간 사람을 그리워하는 마음과 동시에 계절의 변화와 생명의 순환을 상징한다. 주인공이 기러기가 떠나가는 모습을 보며, 떠나간 사랑하는 사람을 생각하고 마음의 변화를 겪는 과정이 기러기의 이미지와 함께 묘사된다. 이는 기러기가 단순한 조류가 아닌 이별과 삶의 무상함을 상징하는 존재로 등장하는 사례이다.