[뉴스스페이스=이종화 기자]

<편집자주> 유튜브, 인스타 등에서 활동하는 인플루언서들이 '협찬을 받지 않았다', '광고가 아니다'라는 사실을 보이기 위해 "내 돈 주고 내가 샀다"라는 뜻의 '내돈내산'이라는 말이 생겼다. 비슷한 말로 "내가 궁금해서 결국 내가 정리했다"는 의미의 '내궁내정'이라고 이 기획코너를 명명한다. 우리 일상속에서 자주 접하는 소소한 얘기거리, 궁금증, 호기심, 용어 등에 대해 정리해보는 코너를 기획했다.

9. 반추(反芻)와 복기(復碁)…“승리의 복기는 이기는 습관을, 패배한 복기는 이기는 준비”

반추란 심리학에서 부정적 사건을 지나치게 곱씹으며 감정적 고통을 키우는 행위를 말한다. 패배 후 "왜 그 수를 뒀을까?" “왜 나만 이런 일을 겪어야 하지?”, “그때 그렇게 하지 말았어야 했는데…”라는 후회에 자책에 빠져 정서적 악순환을 겪는 것을 의미한다.

하지만 복기란 바둑 기사가 경기 후 승패와 무관하게 수순을 분석하며 교훈을 추출하는 과정을 말한다. 이세돌 9단이 알파고와의 대국 후 악수를 복기하며 새로운 전략을 모색한 사례가 대표적이다.

즉 복기(또는 성찰)는 교훈을 찾아 미래의 성장과 변화로 연결한다는 점에서 반추와 ‘비슷하지만 완전히 다른(akin yet distinct, comparable but not identical)’ 개념이다.

반추가 과거의 실패와 감정에 초점을 둔다면, 복기는 이성적 분석을 통해 미래의 성장과 전략에 무게중심을 둔다. 또 반추는 감정적인 원인 추궁이라면, 복기는 분석적인 교훈 도출이라 할 수 있다. 즉 복기와 성찰은 수용과 성장, 반추는 집착과 정체를 낳는다.

또 반추와 달리 복기는 ‘이기든 지든 무조건 한다'는 점도 차이점이다. 조훈현 9단은 “승리한 대국의 복기는 이기는 습관을, 패배한 복기는 이기는 준비”를 만들어준다고 말했다. 패배는 아프지만, 더 철저히 복기하는 건 같은 실수를 되풀이하지 않기 위함이다.

이처럼 바둑이 제시하는 철학적 교훈은 패배의 수용과 성찰의 힘이다. 실패를 단순한 끝이 아닌 새로운 시작으로 인식하는 태도다.

바둑의 승리는 "단일한 순간이 아닌 수많은 선택의 축적"이며 이는 과정 중심의 성장곡선임을 의미한다.

또 바둑의 복기는 '불확실성과의 화해'도 담고 있다. 복기는 "우연의 역할"을 인정하며, 예측불가능한 요소까지 게임의 일부로 받아들이라고 조언한다. 즉 아리스토텔레스적 원인 분석을 넘어, 우연을 성장의 기회로 삼는 태도가 필요함을 시사한다.

즉 바둑의 반추와 복기는 단순한 게임 전략을 넘어, 실패의 수용, 이성적 성찰, 과정 중심의 사고라는 삶의 철학을 담고 있다. 이는 빠른 결과를 좇는 현대인에게 "한 수 뒤의 미래를 준비하는 인내"와 "완벽함보다 진화를 추구하는 유연성"의 중요성을 일깨워준다.

10. 알파고의 자기대국과 인간 바둑의 철학적 만남…보이지 않는 게임의 법칙

알파고는 16만개의 인간 기보를 학습한 후, 3000만번의 자기대국을 통해 인간이 미처 발견하지 못한 수를 창조했다. 이 과정에서 알파고는 '덜 학습한 버전'과 '열공 버전'이 서로 경쟁하며 진화했다. 즉 창의성은 독창적 발명이 아니라, 무수한 시행착오와 환경적응의 결과임을 보여준다. 이를 통해 바둑에서 이뤄지는 인간의 직관 역시 수천 년간의 대국 경험에서 형성된 '집단적 시행착오'의 산물이라 해석할 수 있다.

초기 알파고의 수는 인간에게 낯설었으나, 고도화된 버전은 인간의 정석과 유사한 수순을 선택하기 시작했다. 예를 들어, 이세돌 9단의 직관적 78수가 알파고의 계산과 일치한 사례가 있다. 즉 바둑의 본질적 법칙(최적의 수)은 인간과 AI를 가리지 않고 존재한다. 아울러 "인간적"이라는 개념 역시 게임 구조에 내재된 수학적 합리성의 표현일 수 있다.

인간은 알파고의 수에서 새로운 전략을 배웠고, 알파고는 인간 기보를 학습하며 인간의 사고 패턴을 내재화했다. 이는 주체-도구의 이분법을 넘어, 인간과 AI가 상호 형성하는 관계를 암시한다. 마치 망치가 인간의 손을 변화시키듯, AI도 인간의 사유를 재정의하고 있다.

또 하나의 가치는 '위안의 역설 : 인간성의 재발견' 부분이다. 알파고가 인간적 전략을 닮자, 인간은 "우리의 방식이 옳았다"는 위안을 얻었다. 이는 기술의 초월성에 대한 두려움 속에서도 인간 고유의 가치를 재확인하려는 심리적 메커니즘을 반영한 것이다.

인간의 직관이 AI의 계산과 수렴한다는 사실은 창의성의 본질이 환경과의 상호작용에 있다는 것을 방증하며, 지능은 생물학적 형태를 초월하는 보편적 원리라는 것을 재확인시켜줬다. 바둑판은 이제 인간과 AI가 공존하며 새로운 지적 지평을 탐구하는 '제3의 공간'이 됐다.

11. 바둑에서 유래한 일상생활 용어

바둑은 어느새 우리의 일상생활에 깊숙이 녹아들었다. 수많은 용어가 정치, 경제, 스포츠 등 다양한 분야에서 널리 쓰인다. 자주 사용하고 있지만, 바둑에서 유래한 용어임을 모르는 경우도 많다.

덤(물건을 더 얹어주는 것, 백에게 주는 집수(점수)), 사활(생존의 기로, 중대한 문제 돌의 생사), 미생(미완성, 사회초년생 아직 완전히 살아있지 않은 돌), 꼼수(잔꾀, 편법 상대 실수를 노리는 작은 수), 호구(만만한 사람, 상대를 잡을 수 있는 돌의 모양), 패착(결정적 실수, 이 수 때문에 판세가 기울어진 수), 정석(표준, 모범. 최적의 진행법), 포석(기초공사, 초반 설계 초반 돌 배치 전략), 타개(위기를 돌파하다, 위험한 돌을 살리는 행마), 실리(실속, 이익 집(점수)을 많이 챙기는 전략), 꽃놀이패(일방적으로 유리한 상황. 한쪽만 이득을 보는 패), 초읽기(시간에 쫓기는 상황, 제한시간 종료 전 남은 시간 세기)가 있다.

판세(版勢, 바둑판 전체의 형세, 즉 어느 쪽이 유리한지, 집과 세력의 균형이 어떻게 되어 있는지를 종합적으로 판단하는 것), 국면(局面, 바둑판 위에 돌이 놓인 모양, 또는 그 시점의 상황을 의미. 승부의 흐름이 바뀌는 중요한 순간을 국면 전환이라 함), 자충수(自充手, 자신이 둔 수로 인해 오히려 자신의 돌이 궁지에 몰리거나 자유도를 스스로 줄여 손해를 보는 수), 대마불사(大馬不死, 바둑판 위에 큰 돌무리(대마)는 좀처럼 잡히지 않는다는 뜻. 큰 세력은 쉽게 무너지지 않음을 의미), 집(자신의 돌로 둘러싸서 만든 영토, 바둑의 승패는 집의 크기와 수로 결정됨), 귀(隅, 바둑판 네 귀퉁이, 전략적으로 가장 먼저 공략하는 곳), 화점(花點, 바둑판 네 귀의 4·4점, 포석의 기준이 되는 자리. 핵심 포인트, 중요한 지점이라는 의미로 확장 사용됨), 패(覇, 바둑에서 동일한 형태가 반복되는 것을 막기 위해 만든 규칙. 서로 돌을 따내며 승부를 겨루는 긴장된 상황) 등이 대표적이다.

바둑 용어인 무리수·자충수·강수·묘수 등의 ‘수’는 한자 ‘손 수(手)’다. 손으로 하는 놀이라는 의미와 “서로 말이 없이도 의사가 통한다”는 뜻에서 바둑을 ‘수담(手談)’이라고 부르기도 한다.

반면 ‘바둑’은 순우리말이다. 하지만 어원은 분명치 않다. 한자로 쓸 때는 주로 ‘棋(기, 일본은 碁로 표기)’를 쓴다. 일본이 오래전부터 세계에 바둑을 알려온 까닭에 서양에서는 기의 일본식 발음인 ‘고(GO)’로 부른다. 구글이 ‘인간 대표’ 이세돌 9단에게 승리하며 유명해진 인공지능에 ‘알파고(AlphaGo)’란 이름을 붙인 것도 이 때문.

12. 영화, 드라마, 소설에 등장한 '바둑'

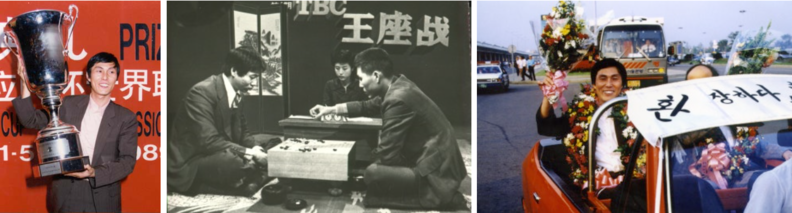

영화 <승부> (2025)는 조훈현(이병헌)과 이창호(유아인)의 실화를 바탕으로 한 이 작품이다. 조훈현은 "패배를 두려워하면 강자가 될 수 없다"는 공격적 전략과 정신적 각성을 보여주고, 반면 침착함과 분석적 사고의 대표적 상징으로 등장하는 이창호는 치밀한 스타일, 계산의 신의 이미지를 보여준다.

영화 <신의 한 수> (2014)는 내기 바둑을 통한 운명적 대결과 인간의 욕망을 보여준다. "승리를 위한 모든 수단은 정당한가?"라는 도덕적 딜레마와 전략의 한계를 질문하고, 주인공이 바둑으로 잃은 것을 되찾는 과정에서의 정신적 성장을 보여준다.

드라마 <미생> (2014)은 바둑 용어로 풀어낸 직장인의 생존기를 다뤘다. 사활(死活)이란 용어처럼 직장에서의 생존 전략을 바둑의 돌 생사 문제에 빗대어 표현했으며, 포석(布石)을 통해 인생의 초반 전략이 미래를 좌우함을 강조한다.

"니코틴이 내 횟배 앓는 배속으로 스미면 머리속에 의례 白紙가 準備되는 법이요. 그 위에다 나는 위트와 패러독스를 바둑布石처럼 늘어놓소. 可憎할 常識의 病이요." 이상(李箱)의 「날개」 에서 바둑포석은 운명적 선택의 축적을 상징한다. 각 수가 쌓여 최종적 국면을 이루듯, 인간의 삶도 작은 선택들이 모여 결정된다.

일본 작가 오에 겐자부로는 바둑을 통해 전통과 현대의 갈등을 묘사했다. 그의 작품에서 바둑판은 사회적 모순을 투영하는 공간으로 사용되며, 각 수는 개인과 체제의 대립을 은유한다. 또 「토키오 선생의 사키도부」 소설에서 바둑은 인물들의 심리전과 운명적 대결을 상징한다. 특히 "한 수의 선택이 인생을 좌우한다"는 주제를 강조한다.

드라마 <기혼(棋魂): 고스트 바둑왕>에는 초등학생 '스광'이 고대 바둑 고수 '저영'의 영혼과 만나 성장하는 이야기다. 바둑을 통해 주인공은 패배에서 자신의 한계를 인정하고, 다시 일어서는 과정에서 진정한 실력을 쌓는다. 즉 주인공은 패배 후 복기(復棋)를 통해 성장하는데, 이는 '실패를 성찰로 전환'하려는 삶의 태도를 보여준다.

아마추어 바둑기사의 도전과 좌절을 다룬 영화 <스톤> (2014), 고대 바둑 귀신과 소년의 성장 이야기를 다룬 일본 애니메이션 <히카루의 바둑> (2001), 전설적 바둑 기사 조 히쿠마루를 모델로 한 일본만화 <아카기>와 같은 작품들도 볼 만하다.