[뉴스스페이스=이종화 기자] "특허 없는 기술혁신, 인류를 바꾸다."

과학기술의 발전은 때로 한 개인이나 기업의 이익을 넘어 인류 전체의 복지와 번영을 위해 공유되어 왔다. 당연히 최초의 기술과 발명에 대한 특허권은 누구에게나 큰 의미일 수 밖에 없다.

하지만 공익적 목적을 위해 특허권 포기 또는 미행사한 경우도 있다. 5월 19일 발명의 날을 맞아 Awesomestories, Wikipedia, Slate, WHO등의 자료를 분석해 특허 포기로 세상을 바꾼 대표적 사례, 기술의 헌신을 알아봤다.

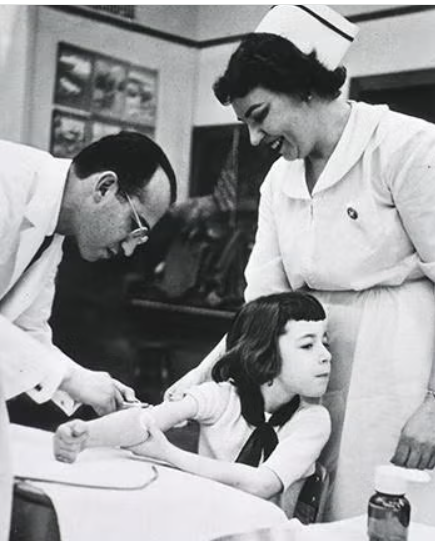

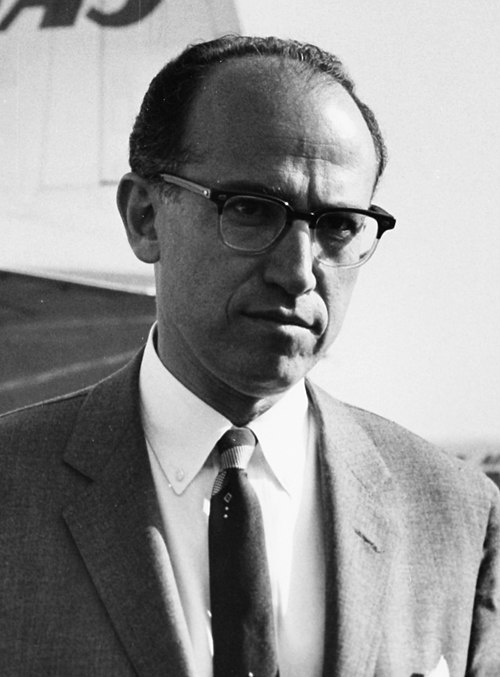

1. 소아마비 백신 – 조너스 소크

1955년 조너스 소크 박사는 인류 최초의 성공적인 소아마비 백신을 개발했다. 그는 “태양에 특허를 낼 수 있겠습니까?”라는 말로 백신 특허를 포기했고, 이로 인해 백신은 저렴하게 전 세계에 보급됐다.

1950년대 미국 내 연간 소아마비 환자 수는 2만5000~6만명에 달했다. 1955년 백신 승인 후, 25년 만에 미국 내 소아마비는 사실상 사라졌다. 소크는 백신 특허를 포기함으로써 수십억 달러의 잠재적 수익을 포기한 것이다. 이후 전 세계 90개국 이상에서 백신이 신속히 보급됐다.

물론 특허 포기 배경에는 ‘신규성’ 부족 등 법적 한계도 있었으나, 소크의 도덕적 결단이 결정적이었다.

2. 월드와이드웹(WWW) – 팀 버너스리

1990년 팀 버너스리는 CERN에서 HTML, URL, HTTP 등 웹(WWW)의 근간 기술을 개발하고 1991년 무료로 공개했다. CERN 역시 웹을 특허내지 않고, 누구나 자유롭게 사용할 수 있도록 했다.

CERN(유럽 입자 물리 연구소, European Organization for Nuclear Research)는 세계 최대 규모의 입자 물리학 연구소로, 스위스 제네바와 프랑스 국경에 위치해 있다. 1954년 12개 유럽 국가가 모여 설립했으며, 현재는 20개 이상의 회원국이 참여하고 있다.

CERN은 입자 물리학 분야에서 세계를 선도하는 연구기관으로, 힉스 보존 발견 등 현대 과학의 주요 성과를 이끌었을 뿐 아니라, 월드와이드웹 개발 등 인류 문명에 지대한 영향을 미친 혁신의 산실이다. 군사적 목적이 아닌 순수 과학 연구, 특히 원자핵과 입자 물리학 연구를 위해 오늘날에도 다양한 입자 실험과 첨단 기술 개발의 중심지 역할을 하고 있다.

2024년 기준 전 세계 인터넷 이용자는 50억명 이상이며, 디지털 경제의 규모는 수십조 달러에 달한다. 버너스리는 이런 공로를 인정받아 2016년 튜링상 수상, 타임지 선정 ‘20세기 100대 인물’에 올랐다.

튜링상(Turing Award)이란 컴퓨터 과학 분야에서 세계적으로 가장 권위 있는 상으로, 흔히 '컴퓨터 과학의 노벨상이라고 불린다. 영국의 수학자이자 컴퓨터 과학의 아버지로 불리는 앨런 튜링(Alan Turing)의 업적을 기리기 위해 만든 상으로, 1966년부터 미국 계산기학회(ACM, Association for Computing Machinery)가 매년 컴퓨터 과학 및 정보기술 분야에 혁신적이고 탁월한 업적을 남긴 인물에게 수여한다.

3. 컴퓨터 마우스 – 더글라스 엥겔바트

엥겔바트는 1967년 ‘X-Y 위치 표시 장치’ 특허(US3541541A)를 출원, 1970년 취득했다. 하지만 특허권을 적극 행사하지 않아 마우스 기술은 IT업계에 자유롭게 확산됐다.

1968년 ‘Mother of All Demos’에서 마우스, 하이퍼텍스트 등 혁신기술을 최초 공개했다. 마우스는 1980~90년대 PC 대중화의 핵심 인터페이스로 자리잡았고, 2025년 현재까지 10억대 이상이 생산·보급됐다.

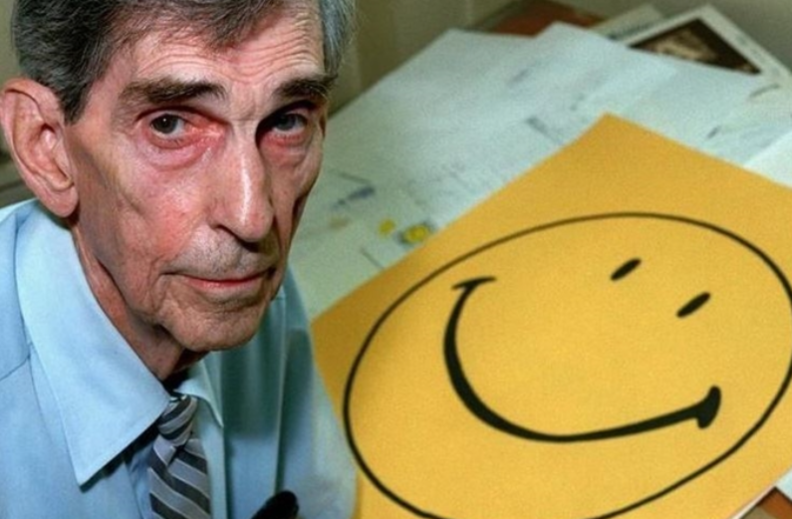

4. 스마일리(웃는 얼굴) – 하비 볼

1963년 미국의 상업디자이너 하비 볼이 스마일리 아이콘을 고안했으나, 저작권·상표권 등록 없이 45달러만 받고 디자인을 넘겼다. 1971년까지 5000만개 이상의 스마일리 버튼이 판매되며 세계적 상징이 됐다.

하비 볼은 “세상을 조금 더 행복하게 만들었다면 만족한다”며 저작권 포기에 후회가 없음을 밝혔다.

5. 카라오케 기계 – 이노우에 다이스케

1971년 일본의 이노우에 다이스케는 세계 최초의 카라오케 기계를 제작했으나, 특허를 내지 않았다. 2011년 일본 내 카라오케 산업 규모는 약 6170억 엔(약 60억 달러)에 달했다. 이후 2020년대 글로벌 카라오케 시장은 연간 100억 달러 이상으로 성장했다.

이노우에는 “특허를 냈다면 카라오케가 세계적으로 퍼지지 못했을 것”이라고 밝혔다.

6. AK-47 소총 – 미하일 칼라시니코프

1947년 칼라시니코프가 개발한 AK-47은 특허 없이 소련 국영기업이 생산·보급했다.

1949년 소련군 제식화 이후 전 세계 100여 개국에서 1억 정 이상 생산·유통됐다.

단순 구조와 저렴한 생산비로 20세기 가장 널리 퍼진 무기가 됐다.

7. 매치스틱(성냥) – 존 워커

1826년 영국 화학자 존 워커는 마찰식 성냥을 발명했으나 특허를 내지 않았다. 1827년부터 지역상점에서 판매되며, 이후 전 세계로 확산됐다.

성냥은 19~20세기 초 가정·산업 현장의 필수품이 됐다.

8. 오픈소스 하드웨어 – RepRap 3D 프린터 등

2005년 영국에서 시작된 RepRap 프로젝트는 3D 프린터 설계도를 오픈소스로 공개, 누구나 자유롭게 제작 가능하게 했다. 오픈소스 하드웨어 협회에 따르면, RepRap 3D 프린터는 2023년 기준 100만대 이상이 보급됐다.

오픈소스 하드웨어는 혁신의 속도를 높이고, 개발비용을 획기적으로 절감하는 효과를 낳았다.

9. 특허 없이 공개된 발명의 의미와 영향

특허권은 발명자가 독점적 권리를 확보하여 이익을 얻는 제도지만, 때로는 공익을 위해 특허를 포기하거나 특허를 내지 않는 전략이 사회적 가치를 극대화했다. 소크 백신처럼 특허 없이 공개된 기술은 저렴한 가격으로 대량 보급되어 인류 건강 증진에 기여하며, 오픈소스 하드웨어는 위기 상황에서 신속한 혁신과 협업을 가능하게 했기 때문이다.

이처럼 의식있는 과학자들의 특허권 포기와 공익적 개방은 기술의 급속한 확산과 사회 전체의 편익 증대라는 결과로 이어졌다.

조너스 소크의 백신, 팀 버너스리의 웹, 하비 볼의 스마일리, 이노우에의 카라오케, 존 워커의 성냥 등은 특허를 통한 독점이 아닌 ‘공유’가 인류의 삶을 어떻게 변화시키는지 보여주는 상징적 사례다.

특허 없는 혁신은 때로 한 명의 이익이 아닌, 수십억 인류의 미래를 바꾼다.