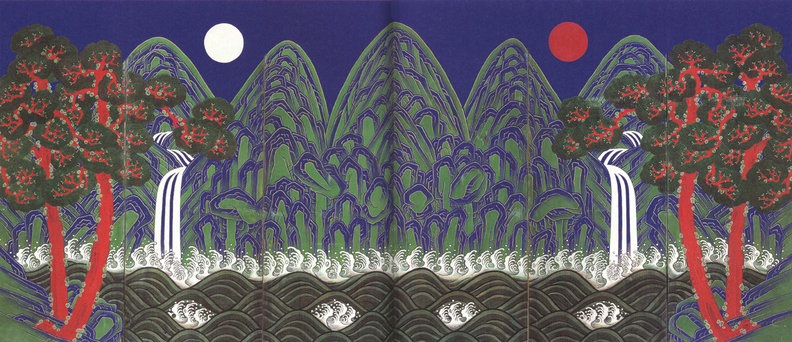

[뉴스스페이스=이종화 기자] 칠월 칠석(七月七夕)은 음력 7월 7일에 해당하는 동아시아의 대표적인 세시 명절이다. 한국을 비롯해 중국, 일본 등지에서 전해 내려오는 견우와 직녀 설화와 깊이 연결되어 있다. 이날은 하늘의 목동 견우와 옥황상제의 손녀 직녀가 1년에 단 한 번 오작교(烏鵲橋) 위에서 만나는 날로 여겨진다.

칠석의 설화적 의미

칠석의 중심에는 견우와 직녀의 애절한 사랑 이야기가 있다. 두 사람은 은하수(天河, Milky Way)를 사이에 두고 동서로 떨어져 살다가, 까마귀와 까치가 놓아주는 오작교를 통해 칠석날에만 만난다는 전설이 전해진다. 이 설화는 춘추전국시대 이전 중국에서 유래해 삼국시대부터 한반도에도 전파되었고, 이후 각국의 민속과 풍습에 깊이 스며들었다.

이날 내리는 비는 견우와 직녀가 만나서 흘리는 기쁨의 눈물(전날 비) 혹은 이별의 슬픔의 눈물(이튿날 비)로 해석되며, 까치와 까마귀가 이날 오작교를 놓으러 가서 보이지 않는다는 속설도 있다. 칠석에는 바느질 솜씨나 수명장수, 풍년, 자녀의 학업성취 등 다양한 소망을 빌고, 밀국수·밀전병·호박부침 등 명절음식을 만들어 먹는 풍습이 있다.

칠석과 별자리의 과학적 연관성

칠석이 별과 직접적으로 연결되는 이유는, 견우성과 직녀성이 실제로 여름철 밤하늘에서 은하수를 사이에 두고 서로를 마주보고 있기 때문이다. 여기서 견우성은 독수리자리의 알타이르(Altair), 직녀성은 거문고자리의 베가(Vega)로, 백조자리의 데네브(Deneb)와 함께 ‘여름철 대삼각형’을 이룬다.

칠석 무렵 밤 10시경, 직녀성(베가)은 하늘의 정수리에, 견우성(알타이르)은 남쪽 하늘에 밝게 떠올라 은하수를 사이에 두고 서로를 바라보는 모습이 연출된다. 이 광경이 마치 1년에 한 번 만나는 연인의 모습과 닮아, 자연스럽게 견우와 직녀 설화가 탄생했다는 해석이 있다.

이러한 천문 현상에서 유래해, 견우와 직녀가 은하수를 사이에 두고 해마다 칠석날 오작교(까치와 까마귀가 놓아주는 다리)를 건너 만난다는 전설이 탄생했다. 실제로는 두 별이 물리적으로 가까워지는 것은 아니지만, 음력 7월 7일 전후로 가장 잘 보이기 때문에 옛사람들은 이 밤하늘의 모습을 사랑과 만남의 상징으로 삼았다.

실제로 두 별의 거리는 약 16광년으로, 빛의 속도로 16년을 가야 만날 수 있을 만큼 멀리 떨어져 있다. 하지만 칠석 무렵에는 두 별이 밤하늘에서 가장 밝게 빛나며, 은하수와 함께 특별한 광경을 연출한다. 이 때문에 옛사람들은 이 별자리를 보며 견우와 직녀의 만남을 상상했고, 그 애틋함을 민속과 시가, 풍습에 담아 전승해왔다.

칠석의 문화적·민속적 의미

칠석은 단순한 연인 설화를 넘어, 농경사회에서는 풍년·흉년을 점치고, 바느질 솜씨나 자녀의 성공, 장수, 혼사 등을 기원하는 날로 자리잡았다. 별자리를 관찰하며 소망을 비는 풍습, 특별한 명절음식, 그리고 자연현상과 신화가 어우러진 칠석은 동아시아 문화권의 대표적인 별자리 명절로 남아 있다.

칠석은 신화와 천문(과학), 민속이 어우러진 특별한 의미의 ‘별의 명절’로, 밤하늘을 올려다보며 인간의 소망과 상상을 별에 투영해온 동아시아 문화의 집약체라 할 수 있다.

별자리와 인간 운명의 연관

직녀성의 변화는 왕과 나라, 백성의 운명과도 연결됐다. 예를 들어, 직녀성의 빛이 밝으면 천하가 평화롭고, 색이 붉으면 부녀자들이 만드는 물건이 좋으며, 별이 희미하거나 사라지면 전쟁이나 재앙이 온다고 믿었다. 혜성, 유성, 달무리 등 천문 현상이 직녀성 근처에서 나타나면 그 해의 운세, 왕실과 여성의 안위, 풍년과 흉년을 점쳤다.

고구려 고분벽화 등에는 실제로 북두칠성, 견우성, 직녀성 등 별자리가 그려져 있어, 별자리가 신앙과 민속, 예술의 소재로도 활용됐음을 알 수 있다.

옛날 사람들은 칠석을 통해 별자리를 연인, 노동, 소망, 운명, 신성함 등 인간의 삶과 깊이 연결된 상징으로 해석했다. 별자리는 밤하늘의 천문 현상일 뿐 아니라, 인간의 감정과 사회적 의미를 담은 민중생활의 중심이었다.